自筆証書遺言は他者に捏造されるリスクがあります。

また、遺言書を紛失したり、遺言書の存在に気付かないまま遺産分割を行うリスクもあります。

これらのリスクを無くすために、法務局の自筆証書遺言の保管制度を利用することをお勧めします。

自筆証書遺言を作成します

法務省令で定める様式に従って作成します

①用紙:縦A4サイズ、模様や彩色がないもの

②余白:左側20mm以上、右側5mm以上、上側5mm以上、下側10mm以上

(もし余白が確保できない遺言書であれば、切り貼りして余白を確保することも可能です。ただし、台紙に記入することはできません。)

③片面のみに記載します。

④各ページにページ番号を記載します。例えば、4ページの遺言書であれば、1/4, 2/4, 3/4, 4/4と右下に記載します。右側5mm以上、下側10mm以上にかからないように注意しましょう。

⑤複数ページをホチキス等で綴じないようにして下さい。

⑥複数ページの契印は不要です(契印とは2枚以上の場合、用紙と用紙の間に押印することです)。

申請書を作成します

申請書は下記の法務局HPよりダウンロードできます。また、記載例もダウンロードできます

https://www.moj.go.jp/MINJI/06.html

保管申請に必要な書類はご自身で作成されるか、司法書士にご依頼願います。

保管申請書類は「法務局又は地方法務局に提出する書類」に該当しますので、司法書士の専業業務となります。

行政書士は法律上、書類の作成、アドバイスはできません。

保管申請を予約します

1)下記のいずれかを管轄する法務局に保管申請の予約をします

①遺言者の住所地

②遺言者の本籍地

③遺言者が所有する不動産の所在地

2)下記方法で保管申請の予約をします

①法務局手続案内予約サービスの専用HP

②法務局(遺言書保管所)への電話

津地方法務局四日市支局総務課 TEL 059-353-4365(電話がつながったら「3」を押してください)

③法務局(遺言書保管所)窓口にて

保管申請を行います

ご本人が法務局(津地方法務局四日市支局)に出向いて申請します(遺言保管法4条6項)。介助等のために付添人が同伴しても差し支えありません。

遺言書保管官は、遺言書が方式に適合するか否かについて外形的な確認を行います。具体的には、日付及び遺言者の氏名の記録、押印の有無、本文部分が手書きで書かれているか否か等を確認します。

法務局(遺言書保管所)では遺言書の内容についての審査はしませんし、遺言の内容に関する質問・相談には一切応じません。遺言の内容については行政書士等の法律の専門家にご相談されることをおすすめします。

保管申請者は「死亡時の通知対象者欄」に遺言執行者、推定相続人、受遺者等から3名を指定することができます(遺言者が指定した方への通知、指定者通知)。

遺言書保管官が遺言者が亡くなられたことを確認した場合に指定した方に遺言書が保管されている旨を通知します。

【必要書類】

・自筆証書遺言書(遺言書が外国語により記載されているときは、日本語による翻訳文)

・保管申請書類

・本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写し(作成後3か月以内)、

・本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート(有効期限内のもの)いずれか一つ

・手数料:3,900円の収入印紙を手数料納付用紙に貼ります。津地方法務局四日市支局1Fで購入できます。

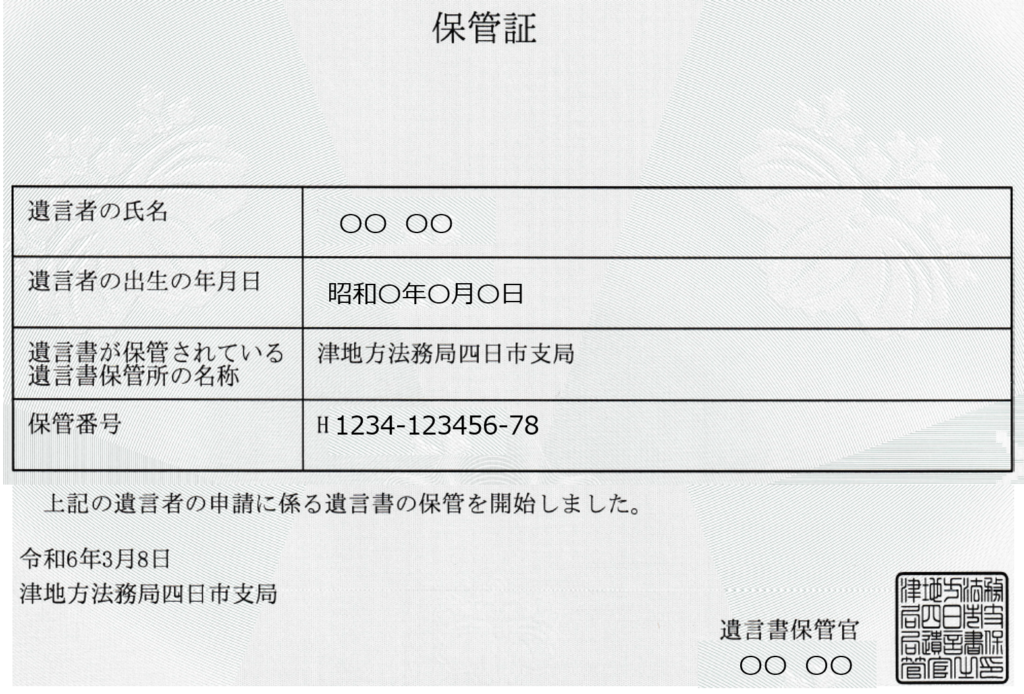

保管証を受領します

・自筆証書遺言等必要書類を法務局に提出した後、60~90分後に保管証を受領できます。

・遺言者の氏名、出生の年月日、遺言書保管所の名称及び保管番号が記載されています。

・保管証は再発行されませんので大切に保管願います。

・将来、相続人の方などが法務局で手続きするときに保管証に記載されている保管番号があると大変便利です。

・遺言書を法務局に保管していることをご家族にお伝えになる場合には保管証を利用されると便利です。

・保管証は遺言書の閲覧、遺言書情報証明書等の交付請求をすることに利用します。

保管証の例

保管申請後の手続について

・保管した遺言書を返してほしい場合:いつでも保管申請の撤回が認められています。遺言の効力とは関係ありません。

・保管した遺言書の原本の閲覧、モニターによる閲覧ができます。

・新たな遺言書を預けることができます。

・遺言者の住所・氏名、受遺者・遺言執行者・死亡時に通知する人の住所、氏名などが変わった場合に変更手続きを行います。

遺言書情報証明書の交付請求

・遺言者の方が亡くなられた後に遺言書情報証明書の交付を請求できます。

・遺言書情報証明書はどなたでも請求できます。

・家庭裁判所の検認手続きを経る必要なく、遺言書情報証明書は登記手続、金融機関の手続きに利用できます。

関係遺言書保管通知について

遺言者が亡くなられた後、誰かが遺言書を閲覧し、または遺言書情報証明書の交付を受けたときは、遺言書保安官がその他の相続人に対して遺言書が保管されていることを通知します。

これによりその他のすべての相続人等に遺言書が保管されていることが伝わります。

ただし、誰も遺言書の閲覧、または遺言書情報証明書の交付を請求しなければ、遺言者の方が亡くなられても通知されません。

保管申請制度利用の注意点

①代理人を立てられず、ご本人が法務局に出向く必要があります。介助等のために付添人が同伴しても差し支えありません。

②法務局は、遺言者が亡くなられても遺言書の存在を知らせてくれません。そのため

・遺言書が法務局に保管されていることをご家族に伝えておくこと

・遺言書保管証のコピーを渡しておくこと

・遺言書保管申請の際、「死亡時の通知対象者欄」で通知の申し出をしておくこと

が必要です。

③遺言書保管官は、方式の適合性(民法968条)について外形的な確認をするのみで遺言内容の審査はしません。遺言内容が無効ですと遺言執行の際に金融機関での払い戻しや不動産の登記申請が実現しない危険性があります。遺言内容については行政書士等の専門家に見て頂くことをおすすめします。

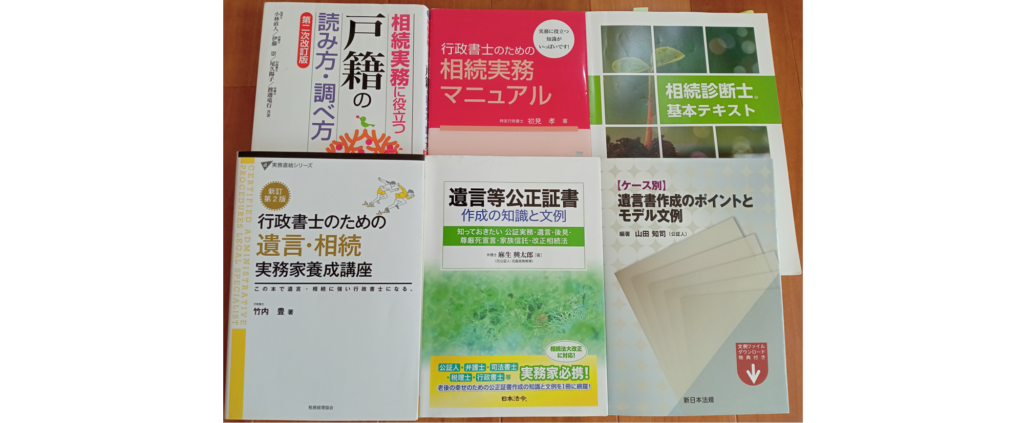

参考文献

・自筆証書遺言書保管制度のご案内(法務省民事局、令和5年1月作成)

・遺言等公正証書 作成の知識と文例(麻生興太郎著、日本法令、令和5年5月10日)

・行政書士のための相続実務マニュアル(初見 孝著、三省堂書店/創英社、令和4年9月30日)