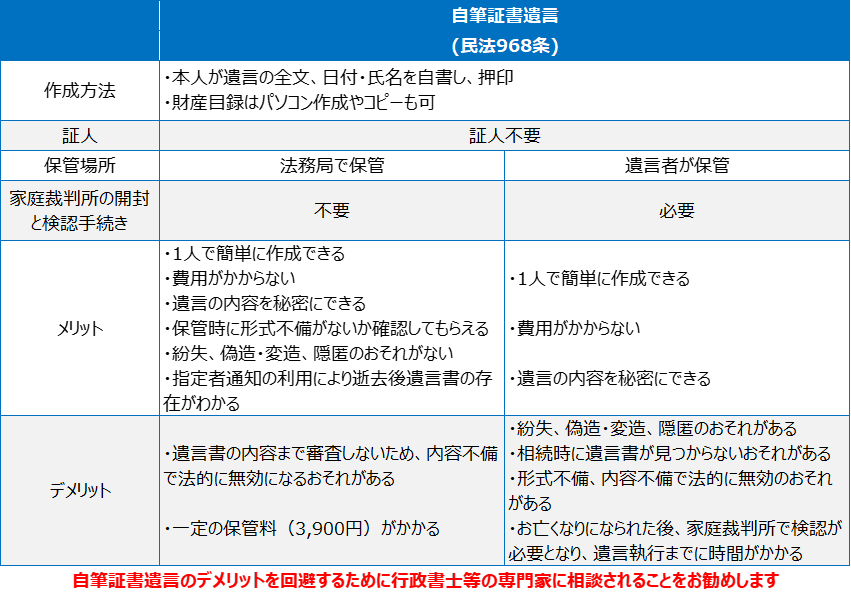

遺言の方式について

・遺言の方式は、①自筆証書遺言(民法968条)、②公正証書遺言(民法969条)、③秘密証書遺言(民法970条)、④死亡危急時遺言(民法970条)などがあります。

・これらの遺言の種類によって効力に差はなく、遺言者が亡くなりますと遺言者の財産の無償移転が行われます(民法985条1項)。

・ただし、遺言は法律に定める方式に従っていないと無効になります(民法960条)。

・日本財団の調査によりますと60歳~79歳で遺言書をすでに作成している人は3.4%(自筆証書遺言が2.1%、公正証書遺言が1.3%)、近いうちに作成するつもりがある人は13.9%です。

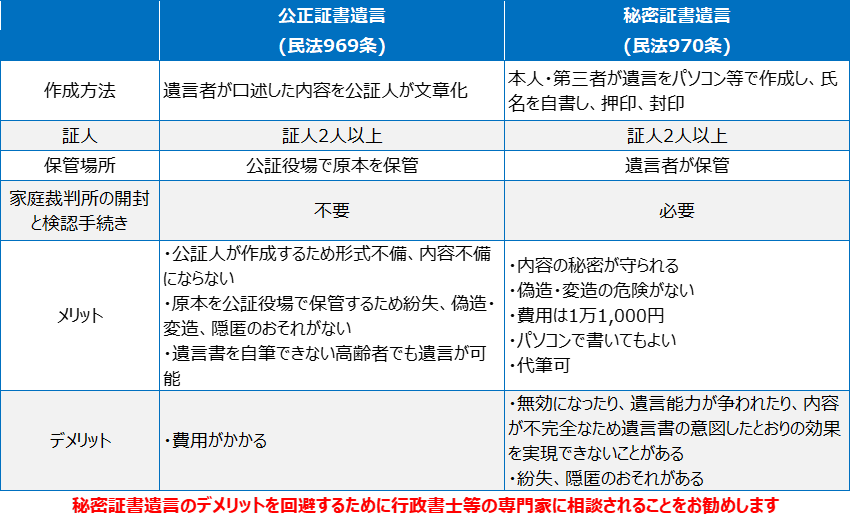

秘密証書遺言について(民法970条、972条)

秘密証書遺言は、公正証書遺言と自筆証書遺言の中間に位置づけられる遺言です。

費用は公正証書遺言程かかりませんし、署名は自書する必要がありますが、それ以外はパソコンでも作成可能です。

自筆証書遺言を作成することが難しいが、公正証書遺言程の費用は抑えたい方の選択肢として秘密証書遺言が考えられます。

秘密証書遺言のデメリットは、遺言が無効になったり、遺言能力が争われたり、内容が不完全なために遺言書の意図したとおりの効果が実現できないこと、紛失、隠匿のおそれがあることです。

ただし、行政書士等の専門家にご依頼することで、これらのデメリットを低減させることができます。

秘密証書遺言は、遺言の存在と内容を秘密にできる遺言で、要件は以下のとおりです

①遺言者様が遺言書に署名をし、印を押します

②遺言者様が遺言書を封じて、証書に用いた同じ印鑑で封印します

③遺言者様が公証人及び証人2人以上の前に封書を提出して、ご自身の遺言である旨ならびに、氏名、住所を口頭で述べます

④公証人が、その遺言書を提出した日付、及び、遺言者様が述べたことを封紙に記載した後、遺言者様と証人が署名し、押印します

秘密証書遺言はパソコンで作成しても第三者の代筆でも作成できます。

ただし、署名は自書しなければなりません

秘密証書遺言は封書として提出するため、公証人は遺言の内容を確認できません

そのため遺言の内容に法律的な不備がありますと、無効となる危険性があります

秘密証書遺言は、存在だけを公証役場で証明してもらった後、ご自身で管理しなければならず、紛失、破棄、隠匿のおそれがあります

秘密証書遺言の費用は公証役場の手数料11,000円+証人2人分の手数料10,000~20,000円が必要です

死亡危急時遺言について(民法976条)

死亡危急時遺言は、疾病その他の事由によって死亡の危急が迫っている方について方式が緩和される遺言です

疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った方が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して、遺言することができます

証人の資格については公正証書遺言に関する民法974条が準用されており(民法982条)、推定相続人や受遺者がなることは出来ません

その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者様及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければなりません

遺言者様が手書きをしなくてもよく、署名捺印も必要ありません

口がきけない方が遺言をする場合には、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述します

遺言者様又は他の証人が耳が聞こえない場合は、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者様または他の証人に伝えて、読み聞かせに代えることができます

遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得る必要があります

家庭裁判所には遺言書の他、医師の診断書、遺言者様の戸籍、証人の身分証の提出が必要です

死亡危急時遺言は、遺言者様が普通の方式によって遺言することができるようになった時から6か月間生存するときは、その効力がなくなります

公正証書遺言は準備、日程調整が必要なため、末期がんなどの容態急変により間に合わないおそれがある場合に、死亡危急時遺言を作成しておき、その後公正証書遺言を作成する方法があります

死亡時危急時遺言は遺言能力が問題となるおそれがあるため、ビデオや録音を使用して遺言状況を残しておかれた方が望ましいです

遺言書を作成しても、ご自身の財産をどのように使用、処分するかは自由です

遺言書を作成すると、その遺言と矛盾する財産処分はできなくなると思い込んでいる方もいらっしゃいますが、遺言者の方がご自身の財産をどのように使用、処分するかは自由です。

遺言書の内容に縛られることはありません。

例えば、「長男に土地・建物を相続させる」と遺言書に記載しても、土地・建物を売却することは可能です。

この場合、「長男に土地・建物を相続させる」という遺言が撤回されて、遺言執行ができなくなるだけです。遺言書を作成されることのデメリットは一切ありませんので、ご安心願います。