遺言の方式について

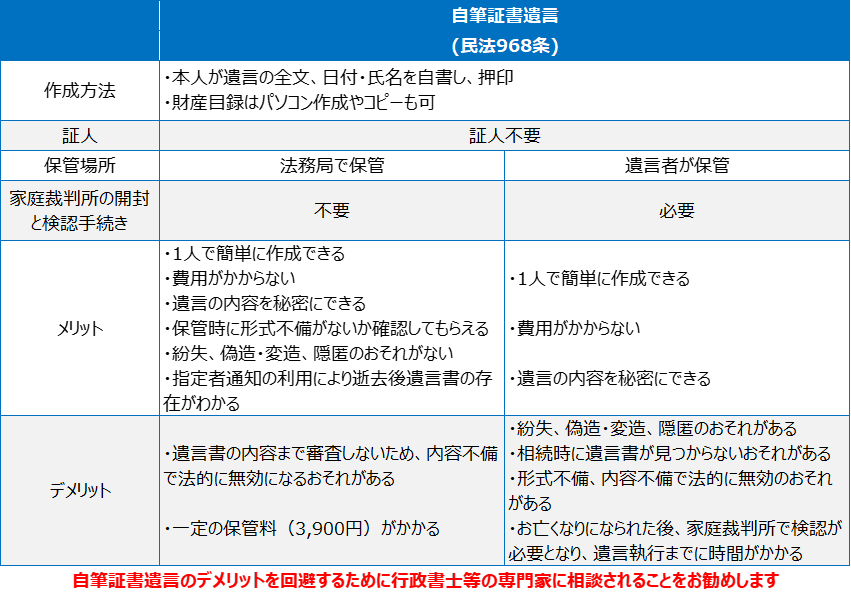

・遺言の方式は、①自筆証書遺言(民法968条)、②公正証書遺言(民法969条)、③秘密証書遺言(民法970条)、④死亡危急時遺言(民法970条)などがあります。

・これらの遺言の種類によって効力に差はなく、遺言者が亡くなりますと遺言者の財産の無償移転が行われます(民法985条1項)。

・ただし、遺言は法律に定める方式に従っていないと無効になります(民法960条)。

・日本財団の調査によりますと60歳~79歳で遺言書をすでに作成している人は3.4%(自筆証書遺言が2.1%、公正証書遺言が1.3%)、近いうちに作成するつもりがある人は13.9%です。

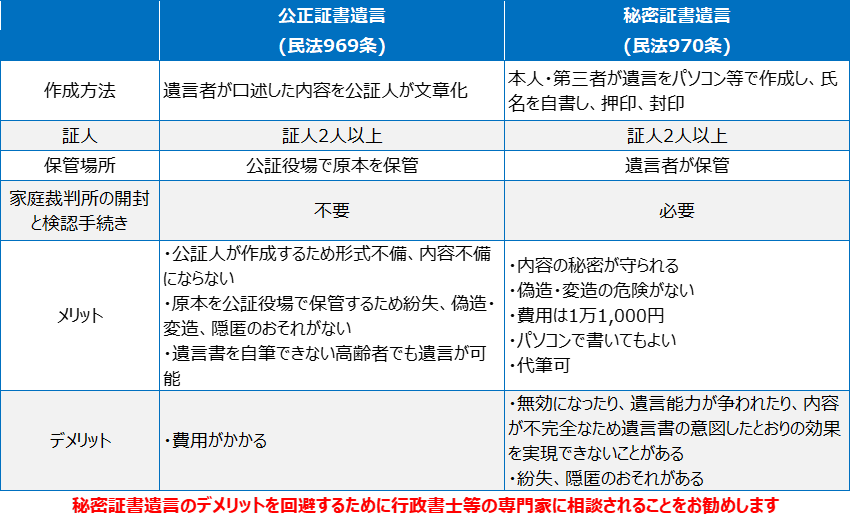

公正証書遺言について(民法969条、969条の2)

・公正証書遺言は、証人2人以上の立ち合いのもと、遺言者様が遺言の内容を公証人の面前で、口頭で説明し、それに基づいて、公証人が遺言書を作成し、遺言者様、証人、公証人が署名押印します。遺言を自筆で書かなくてもよいです。

・遺言者様が署名することができない場合は、公証人がその理由を記入して、遺言者の代わりに署名することができます。

・また、視覚、聴覚が不自由な方でも、公正証書遺言をすることができます。

・遺言内容が明確で、形式要件に違反する可能性がほぼなく、遺言能力が問題になった時に助力が得られます。後に争いになった場合でも自筆証書遺言よりも信用性があります。

・公正証書遺言の原本は公証役場に保管されます。

・公正証書遺言は、無効、破棄、紛失、隠匿、偽造、変造のおそれがありません。

・また、家庭裁判所で検認の手続きをする必要がありませんので(民法1004条2項)、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。

・公正証書遺言で相続登記等の手続きを進めることができます。

・外国の財産の相続手続きに有利です。

【公正証書遺言の公証人とは】

公正証書遺言は「公証人」と呼ばれる方と相談しながら作成します。公証人の方との相談は無料です。原則30年以上の実務経験を有する法律実務家(判事、検事、弁護士、法務局長、司法書士)の中から法務大臣が任命する国家公務員です。公証人は全国で約500名おり、300か所の公証役場にいます。公証役場の所在地、電話番号等は日本公証人連合会ホームページの「公証役場一覧」に記載されています。

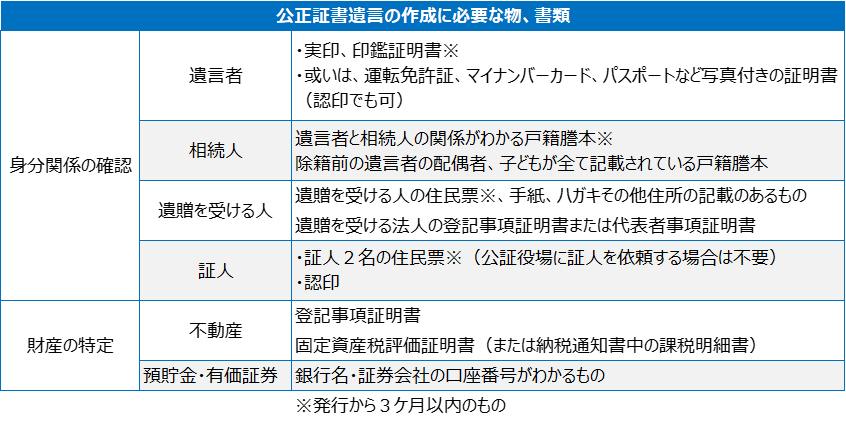

【資料の準備】

①実印と印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの1通)、或いは、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど写真付きの証明書(この場合は認印でも可)

これらがなく、死期が迫っている緊急時は、遺言者をよく知っている方(一人でも大丈夫です)に遺言者が本人であることを証言して頂き、これを公正証書遺言に記載する方法があります。公正証書遺言を作成する公証人と面識のある方が証言することが望ましいですが、運転免許証等でその本人性を確認した人が遺言者が本人であることを証言してもよいです。

②遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本:除籍前の遺言者の配偶者、子どもが全て記載されている戸籍謄本を準備します。

③相続人以外に遺産を渡したい人がいる場合(遺贈)にはその方の住民票

④不動産があれば、土地・建物の登記簿謄本1通

⑤不動産があれば、固定資産評価証明書1通、或いは、最近の納税通知書

⑥預金先、金額、銘柄、株数などの資料

⑦証人2名の住民票(公証役場に証人を依頼する場合は不要)

【公証人との打ち合わせ】

公証役場で、どういった内容の遺言にしたいのか、誰に財産を残したいのか等、公証人と打ち合わせを行います。その際に遺言者は遺産の全容がわかる上述の資料をもっていきます。遺産をどのように分けたいのかメモなどを持参されると時間の短縮になります。この打ち合わせの後に公証人は遺言書を作成します。

【公正証書遺言作成当日に必要な物】

・手数料:「公正証書遺言の作成費用について」参照

・遺言者の実印(本人性の確認が印鑑登録証明書の場合)。免許証・マイナンバーカード等で確認する場合は認印でも可能

・証人2名の認印

【公正証書遺言作成の際の証人について】

①証人の人数

公正証書遺言を作成する際には、証人2名が必要です。

②証人になれない人

・未成年者:法定代理人の同意を得ても、証人になれません。

・遺言者の推定相続人:遺言作成時に遺言者を相続する地位にある方です。例えば、お子様がいれば、両親、兄弟姉妹は推定相続人ではありません。

・受遺者

・推定相続人・受遺者の配偶者

・推定相続人及び受遺者双方の直系血族

・公証人の配偶者、4親等内の親族

・公証役場の書記・使用人

③証人になれる人

・上記、証人になれない人以外

・夫婦は証人になれます。

・視聴覚機能に障害がある方は証人になれます。

④遺言者側で証人を用意する場合

・証人2人の氏名、生年月日、住所、職業を公証人に連絡します。

・証人2人の住民票、運転免許証等の写しを提出します。

・証人2人の日程の都合を聞いて公証役場と公正証書遺言作成日を決めます。

⑤遺言者側で証人を用意できない場合

・公証役場に証人の手配を依頼することができます。

・証人の方への謝礼は1万円位です。

・遺言者側で証人を用意して、知人である証人から個人情報が洩れるのを避ける場合です。

【公正証書遺言の作成】

①遺言者と公証人と証人2名の都合の良い日時を決めます。

②公証役場で全員が揃っているところで、公正証書遺言の原本と正本、謄本の読み合わせをします。

③遺言者の意思を確認して間違いがなければ、原本に遺言者と証人2名に署名してもらい、遺言者は実印(本人性の確認が印鑑登録証明書の場合。免許証・マイナンバーカード等で確認する場合は認印でも可能です)を捺印します。

④証人2名は認印を捺印します。

⑤公正証書遺言の原本は公証役場で保管します。

⑥正本、謄本に公証人が署名し、これに職印を押して割り印したものが渡されます。

公正証書遺言の作成日数は数日~1週間位です。

【目が見えない人がする公正証書遺言】

目が見えない人は話すことができますし、聞くこともできますので、公正証書遺言を作成することができます。しかし、署名押印することが困難ですので、公証人がその事由を記載して目が見えない人に代わって代書・代印することが認められています。

【口がきけない方や耳が聞こえない方の公正証書遺言】

口頭に代わる措置

口のきけない方でも、自書のできる方であれば、公証人の面前でその趣旨を自書(筆談)することにより、また、病気等で手が不自由で自書のできない方は、通訳人の通訳を通じて申述することにより、公証人にその意思を伝えれば、公正証書遺言ができます。

そのため、もともと口のきけない方も、あるいは脳梗塞で倒れて口がきけなくなったり、病気のために気管に穴を開けたりして、口のきけない状態になっている方でも、公正証書遺言ができます。公証人が病院等に出張して、口のきけない方の公正証書遺言を作成することも可能です。

読み聞かせに代わる措置

公正証書遺言は、作成後、公証人が、遺言者および証人の前で読み聞かせることにより、その正確性を確認することになっていますが、耳の聞こえない方には、読み聞かせに代えて、通訳人の通訳または閲覧により、筆記した内容の正確性を確認できます。

通訳人の選定

口がきけない人と耳が聞こえない人が、公正証書遺言をする場合は、通訳人が必要となる場合がありますが、その選定は遺言者の方がするのが原則です。四日市市の場合、四日市市意思疎通支援者派遣事業を行っている障害福祉課に必要書類を提出して通訳人の派遣をお願いできます。

他方、公証人に依頼して手話通訳者を確保することも可能です。この場合の通訳人に対する費用は遺言者の方が負担します。

【よくありがちな遺言書作成の誤解】

遺言者の中には遺言をすると、その遺言と矛盾する財産処分はできなくなると思い込んでいる方もいらっしゃいますが、遺言者の方がご自身の財産をどのように使用、処分するかは自由です。遺言書の内容に縛られることはありません。例えば、「長男に土地・建物を相続させる」と遺言書に記載しても、土地・建物を売却することは可能です。この場合、「長男に土地・建物を相続させる」という遺言が撤回されて、遺言執行ができなくなるだけです。

【公正証書遺言の撤回について】

遺言はいつでも撤回して、その遺言をなかったことにすることができます。

印鑑登録証明書(3か月以内)と実印を用意し、遺言書を作成したときと同じように、証人2名の前で、公証人に対して、公正証書を無かったことにしたい旨を述べて、公正証書に署名捺印します。 手数料として1万1千円かかります。

撤回後に新たに遺言することもできます。

【公正証書遺言の変更について】

遺言書の内容の一部を変更することができ、例えば、全部で5条ある遺言の内、1条だけ変えることもできます。公正証書遺言変更の手数料は、変更した部分だけにかかります(1万1千円)。

一部変更の場合は、変更前の内容が変更後の遺言に記載されます。その変更前の内容が原因で相続人の間に無用な争いを起こさせたくないためには、初めて遺言をするような形式にして遺言されると良いです。

また、遺言書の異なる作成形式である「自筆証書遺言」を作ることで、公正証書遺言の内容を撤回し、遺言を作り直すことができます。公正証書遺言と自筆証書遺言の法的効力の違いはありません。原則として「作成日付の新しい方が優先」となります。

【公正証書遺言の誤記の修正】

公正証書遺言を作成した後に誤記を見つけた場合は、公証人が誤記証明書を作成します。誤記証明書により修正できるのは、明白な誤記に限られます。戸籍謄本、登記簿謄本・登記事項証明書、公正証書遺言等の他の記載事項から明白な誤記の場合に限られます。なお、この公正証書の誤記証明書の作成には、費用は一切かかりません。

【公正証書遺言の原本、正本、謄本の違い】

①原本:正本、謄本の基となる文書です。原本は公証役場に厳重に保存され、持ち出しは原則として禁止されています。

②正本:原本の正規の複製証書です。原本と同じ効力(証拠力)を有します。原本が保存されている公証役場以外にて利用します。例えば、不動産の所有権移転登記手続をする場合には、相続、遺贈のいずれについても登記原因証明情報になります。

③謄本:正本と同じです。