自筆証書遺言書の書き方(基本型)

遺言書

遺言者 伊藤太郎は次のとおり遺言する。

1 私は、その有する別紙1の不動産を、私の妻伊藤花子(生年月日)に相続させる。

2 私は、その有する別紙2の預貯金を、私の妻伊藤花子(生年月日)に相続させる。

3 私は、その有する別紙3の四日市株式会社の株式の一切を、私の長男伊藤一郎(生年月日)に相続させる。

4 私は、その有する上記1,2,3に記載した不動産、預貯金、株式以外のその有する預貯金、株式等金融資産の一切を、日永花子(生年月日、住所)に包括して遺贈する。

5 私は、本遺言の遺言執行者として長男伊藤一郎を指定する。

6 遺言執行者は、遺言者名義の不動産の名義変更、遺言者名義の預貯金などの金融資産の名義変更解約及び払戻し等をする権限ならびに遺言者の貸金庫の開扉、内容物の引取り及び貸金庫契約の解約等本遺言を執行するのに必要な一切の権限を有する。

以上

【別紙1の不動産】

所在、地番、家屋番号等により不動産を特定できれば、登記事項証明書(登記簿謄本)の一部分や縮小したコピー、登記情報提供サービスを利用した印刷物を財産目録として添付することができます。

不動産が未登記でも固定資産課税評価証明書、名寄帳のコピーを添付することができます。

自書によらない財産目録を添付する場合は、そのページごとに署名し、押印する必要があります。署名は自書する必要があります。左上に「別紙1」と記載します。

【別紙2の預貯金】

通帳の銀行名、店番号、口座番号、取引店等が読み取れるようにコピーして添付します。

署名を自書、押印し、左上に「別紙2」と記載します。

【別紙3の株式】

取引残高報告書の証券会社名、銘柄名、数量等が読み取れるようにコピーして添付します。

署名を自書、押印し、左上に「別紙3」と記載します。

鮮明に写っていない財産目録は、相続開始後、遺言書の内容を証明書(遺言書情報証明書)として発行するときに内容が読み取れないおそれがあるので注意しましょう。

遺産の全部を妻に相続させる自筆証書遺言書の書き方

遺言書

遺言者 伊藤太郎は次のとおり遺言する。

私は、その有する一切の財産を、私の妻伊藤花子(生年月日)に相続させる。

以上

遺産の全部を内縁の妻に包括して遺贈させる自筆証書遺言書の書き方

遺言書

遺言者 伊藤太郎は次のとおり遺言する。

私は、その有する一切の財産を、私の内縁の妻日永花子(生年月日、住所)に包括して遺贈する。

以上

遺産の全部を相続人に相続させる場合は、「私は、その有する一切の財産を、私の妻伊藤花子(生年月日)に相続させる。」、「私は、その有する一切の財産を、私の内縁の妻日永花子(生年月日、住所)に包括して遺贈する。」と記載しておけば、遺言者の有する個々の財産について遺言書に記載する必要はありません。

「その有する一切の財産」と記載してあれば、遺言者の個々の財産を全て指すものと解されます。

相続人への遺言書の書き方

親族の場合は、遺言者との続柄と生年月日の記載だけで相手を特定できますので、「私の妻 伊藤花子(生年月日)」、「私の長男 伊藤一郎(生年月日)」、「私の長女日永花子の長男日永一郎(生年月日)」などと記載します。

相続人には「相続させる」と明確に記載します。「取得させる」「承継させる」「譲る」「託す」「任せる」「あげる」「与える」などの曖昧な表現は避けましょう。

尚、相続人に「遺贈する」と記載した方が良い場合があります。

特定遺贈の場合、特定の財産を受け取らないで放棄できるからです。

配偶者居住権を遺贈すると記載することで、相続時、配偶者居住権が不要の場合、配偶者居住権のみを放棄できます(民法1028条)。

相続人以外の方(受遺者)への遺言の書き方

続柄で特定できない友人や恩人については、「〇〇〇〇(生年月日、住所)」というように生年月日の他に住所も必要です。

遺言を執行するために、その住所があると便利です。

遺産の全部、或いは、全財産のある割合を相続人以外の方に遺贈する場合は、相続人ではないので「相続させる」という記載ではなく、「包括して遺贈する」と記載します。

これを包括遺贈と呼びます。

包括遺贈の場合、相続人と同じですので、遺言者の負債も全部、或いは、ある割合を引き継ぐことになりますので注意が必要です。

包括遺贈とは違い、ある特定の財産(不動産であったり、金額が定まった現金)を遺贈することを特定遺贈と呼びます。

特定遺贈の場合、包括遺贈とは異なり、遺言者の債務を引き継ぐことにはなりません。

遺言執行者の権限

遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言があったときは、遺言執行者は、登記、登録その他の対抗要件を備えるために必要な行為をすることができます。

例えば、遺言者がその有する自宅の土地・建物を妻に相続させるという遺言をした場合は、遺言執行者は、相続人である妻のために、その土地・建物について、不動産登記を備えるために必要な行為をすることができます。

遺言執行者が指定されないと不動産登記手続は、妻と他の相続人全員と共同して行わなければならず、非協力的な相続人がいますと相続手続きが難航することになります。

不動産の所有権移転登記について

相続による権利の承継は、法定相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができません。

従って、不動産について権利の承継があった場合は、法定相続分は登記がなくても第三者に対抗できますが、法定相続分を超える部分については登記がなければ第三者に対抗できません。

そのため、相続が開始してから速やかに不動産の所有権移転登記が必要であり、遺言書の作成と遺言執行者の指定をおススメします。

遺贈する遺言では特定遺贈と包括遺贈のいずれの場合も、遺言執行者がいればその人と、いなければ相続人全員が登記名義者となり、遺贈を受ける人と双方で登記申請することになります。

相続人全員と遺贈を受ける人の登記申請は大変ですので、遺贈する遺言では遺言執行者を指定することをおススメします。

土地・建物の登録免許税

土地・建物を相続させる遺言で、受遺者が相続人の場合の税率は0.4%です。

一方、土地・建物を遺贈させる遺言で、受遺者が相続人以外の人の場合の税率は2.0%です。

相続人は農地法3条の許可は不要です

相続させる遺言の場合は、農地法3条(農業委員会)の許可がなくても、相続による所有権移転登記ができます。

農地法3条抜粋:農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。

遺産が借地権・借家権の場合

相続させる遺言の場合は、賃貸人に承諾は不要です。

遺贈する遺言の場合は、包括遺贈の場合は賃貸人の承諾は不要ですが、特定遺贈の場合は賃貸人の承諾は必要です。

遺言書を作成しても、ご自身の財産をどのように使用、処分するかは自由です

遺言者の中には遺言をすると、その遺言と矛盾する財産処分はできなくなると思い込んでいる方もいらっしゃいますが、遺言者様がご自身の財産をどのように使用、処分するかは自由です。

遺言書の内容に縛られることはありません。

例えば、「長男に土地・建物を相続させる」と遺言書に記載しても、土地・建物を売却することは可能です。この場合、「長男に土地・建物を相続させる」という遺言が撤回されて、遺言執行ができなくなるだけです。

自筆証書遺言の他記事

・自筆証書遺言の長所、短所、法的要件は別記事「自筆証書遺言について」を参照願います。

・自筆証書遺言の保管申請制度の利用をお考えの方は、別記事「自筆証書遺言の保管申請制度の利用方法について説明します!」を参照願います。

4 一筆の土地を具体的に分割して相続させる自筆証書遺言書の書き方

6 増築部分が未登記の建物を相続させる自筆証書遺言書の書き方

9 将来相続によって取得する財産を遺言で相続させる場合の自筆証書遺言書の書き方

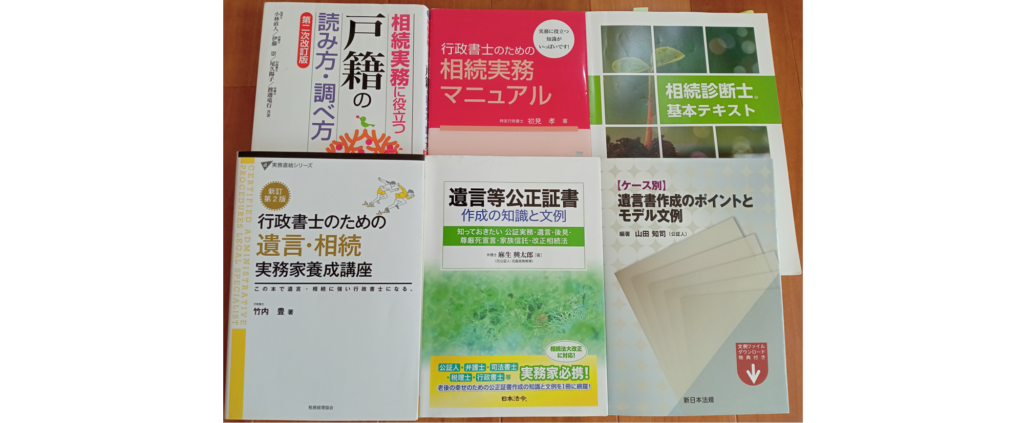

参考文献

・自筆証書遺言書保管制度のご案内(法務省民事局、令和5年1月作成)

・遺言等公正証書 作成の知識と文例(麻生興太郎著、日本法令、令和5年5月10日)

・行政書士のための相続実務マニュアル(初見 孝著、三省堂書店/創英社、令和4年9月30日)