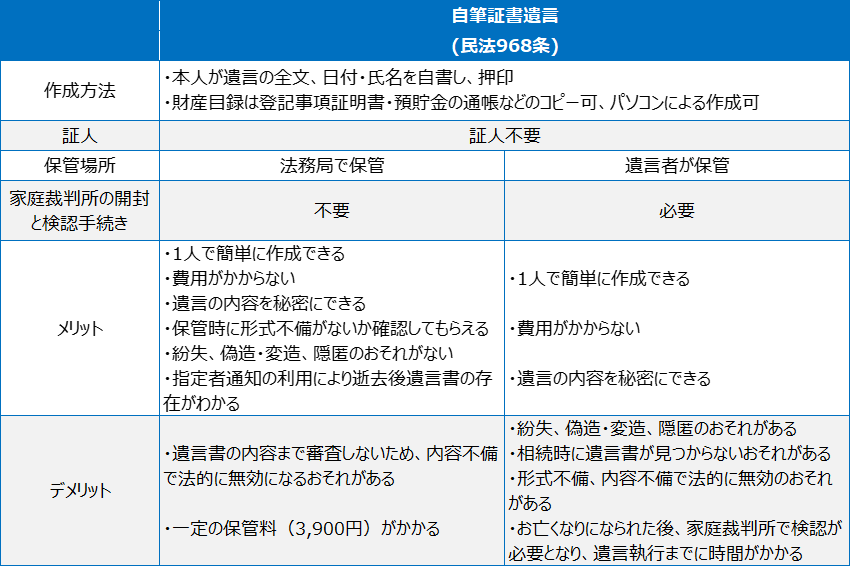

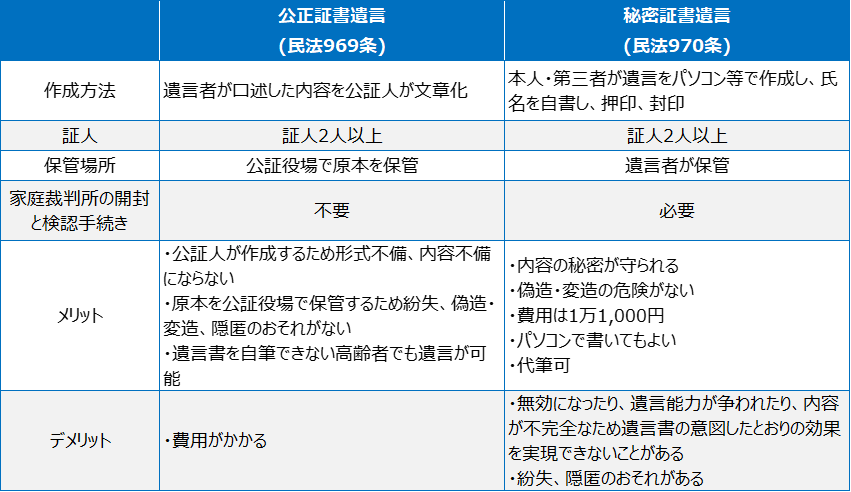

遺言の種類は、①自筆証書遺言(民法968条)、②公正証書遺言(民法969条)、③秘密証書遺言(民法970条)、④死亡危急時遺言(民法970条)などがあります。

・これらの遺言の種類によって効力に差はなく、遺言者が亡くなりますと遺言者の財産の無償移転が行われます(民法985条1項)。

・ただし、遺言は法律に定める方式に従っていないと無効になります(民法960条)。

・日本財団の調査によりますと60歳~79歳で遺言書をすでに作成している人は3.4%(自筆証書遺言が2.1%、公正証書遺言が1.3%)、近いうちに作成するつもりがある人は13.9%です。

自筆証書遺言は法定相続分より優先されますが、形式不備で無効になること、特定の相続人に財産を集中させることによる遺留分侵害など争族トラブルを引き起こす可能性があるため注意が必要です。

自筆証書遺言の長所

・いつでも手軽に作成でき、費用がかからず、秘密にできます。とりあえず早めに作成されますと、ご安心頂けます。

・相続財産の全部、又は一部の目録を添付できます。この目録は自書する必要はなく、パソコンで作成しても、登記事項全部証明書・預金通帳などをコピーしても良いです。また、行政書士等の代理人でも目録を作成できます。

・自筆証書遺言は公正証書遺言と同じ効力があります。

・公正証書遺言のような証人は必要ありません。

・公正証書遺言への繋ぎとして作成することもできます。

・法務局による遺言書保管制度を利用した場合(手数料3,900円)、遺言者の方がお亡くなりになられた後に、遺言書情報証明書を取得することにより家庭裁判所の検認手続きを省略できます。また、この遺言書情報証明書を用いて相続登記、金融機関等の手続きを行うことができます。相続人・受遺者の方の手間がなくなりますし、時間の節約になります。

遺言書の検認とは

・公正証書遺言以外の全ての遺言については、家庭裁判所での遺言書の検認が必要です。

・この検認とは相続人に遺言の存在を知らせ、遺言書の形式その他の形状を調査確認して、後日の偽造・変造を防止し、その保全を確実にするための証拠保全手続きです。

・そのため、封印してある遺言書は家庭裁判所で相続人の立会いのもとで開封しなければなりません(民法1004条)。

・検認とは遺言書の現状確認で、遺言書の有効無効を判断するものではないことにご注意願います。

【検認の手続き】

・遺言書の保管者、又は、遺言書を発見した方は、相続の開始を知った後に、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所(遺言者の最後の住所地の家庭裁判所)に提出して、その検認の申し立てを行います(遺言書1通につき収入印紙800円分および連絡用の郵便切手が必要)。

・検認手続きは相続人全員に検認手続きを知らせるため、申立書に遺言者の出生から死亡までの戸籍及び相続人の発行から3か月以内の戸籍謄本(抄本は不可)を添付する必要があります。

・家庭裁判所から申立人および、すべての相続人に対して検認の期日の通知が届けられます。

・検認の期日に申立人および相続人立会いのもとで、家庭家庭裁判所で遺言書が開封されます。申立人は必ず出席し、相続人は各自の判断で出欠席を決めます。

・家庭裁判所書記官は、遺言書の形状(遺言どのような用紙に、何枚書かれていたか、封はされていたかなど)、遺言書の加除訂正の状態、日付、署名、印など遺言の内容について確認し、「検認調書」にまとめます。

・以上、検認終了後、申立人または相続人等は家庭裁判所に「検認済証明書」の発行を申請します(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要です)。これを金融機関や法務局に提示して、遺言を執行します。

・遺言書検認済証明書が発行されるまで1か月程度かかります。戸籍謄本の収集等の申し立ての準備を含めると2か月程度かかります。

自筆証書遺言の短所

・パソコンでは作成できず、ご自身で自書しなければなりません。

・不明確な遺言内容になったり、遺言能力が問題となる場合があります。

・ご高齢の方は自筆が大変です。また、ご病気などで自書することができなくなりますと自筆証書遺言を作成できません。その場合は公正証書遺言をお勧めします。

・下記に記載しました法律に定める方式に従っていないと無効になります(民法906条)。

・法務局による遺言書保管制度を利用しないと変造・破棄・紛失の恐れがあります。また、遺言書が発見されないおそれがあります。

・法務局による遺言書保管制度を利用しないと相続開始後に家庭裁判所に検認の申立てをしなければなりません。検認の申し立ては相続人、受遺者の方に負担をかけますし、遺言執行に時間がかかってしまいます。

自筆証書遺言の法的要件

1)「全文」「日付」「氏名」を自書します。太字・中字・細字の筆ペン、または、ボールペンで記入します。

2)押印します。認印でも大丈夫ですが、実印で押印を行い、印鑑証明書を同封することをお勧めします。将来、遺言書の内容で紛争になったときの証拠になりますし、争族の抑止力になります。

3)自書しないで作成した財産目録(パソコンでの作成、通帳コピーの添付、登記事項全部証明書のコピーの添付、行政書士等の代理人による作成など)には毎葉に遺言者の署名、押印が必要です。

4)文言を変更する場合は、①従前の記載に二重線を施し、②変更場所に押印が必要です。加えて、適宜の場所に③変更した旨、署名が必要です(例 「第3条中 1字削除 署名」、「第4条中 2字削除 2字追加 署名」)。変更方法は遺言書本文も財産目録も同様です。

相続分に関わる部分などの訂正をする場合に訂正の仕方を間違えますと遺言書全体が無効になる場合がありますので、書き直した方が安全な場合があります。

5)相続人には「相続させる」、相続人以外には「遺贈する」と記載します。「託す、任せる、あげる、譲る、与える」等の曖昧な文言を使用しないようにご注意願います。

6)契印を押します。遺言書が2枚以上の場合、用紙と用紙の間に押印することです。尚、遺言書保管制度を利用する場合、契印は不要です。

自筆証書遺言書を入れる封筒

・封筒に入れなくても遺言は無効になりませんが、変造のリスクを小さくするため、封筒に入れて封印することをお勧めします。

・表面には「遺言書在中」と記載します。

・裏面には「開封を禁ずる」、「この遺言書を遺言者の死後速やかに家庭裁判所に提出して検認を受けること」、「令和〇年〇月〇日 遺言者 氏名 印」と記載します。

・ご自身の書かれたハガキなどや、遺言書を読み上げた録音データ、ビデオを同封しますと、将来、遺言書の内容で紛争になったときの証拠になります。

自筆証書遺言とその他の遺言のまとめ

遺言者の中には遺言をすると、その遺言と矛盾する財産処分はできなくなると思い込んでいる方もいらっしゃいますが、遺言者の方がご自身の財産をどのように使用、処分するかは自由です。遺言書の内容に縛られることはありません。例えば、「長男に土地・建物を相続させる」と遺言書に記載しても、土地・建物を売却することは可能です。この場合、「長男に土地・建物を相続させる」という遺言が撤回されて、遺言執行ができなくなるだけです。

参考文献

・自筆証書遺言書保管制度のご案内(法務省民事局、令和5年1月作成)

・遺言等公正証書 作成の知識と文例(麻生興太郎著、日本法令、令和5年5月10日)

・行政書士のための相続実務マニュアル(初見 孝著、三省堂書店/創英社、令和4年9月30日)