遺言は貴方の想いを後世に残すこと、心の遺伝子のようなものではないかと考えます。

相続の本質は、何を大切にされて生きてきたか、何を守って欲しいか、生き様を伝えること・受け継ぐことではないかと思います。残された家族、後世に貴方の想いを残すため遺言を一考されては如何でしょうか。

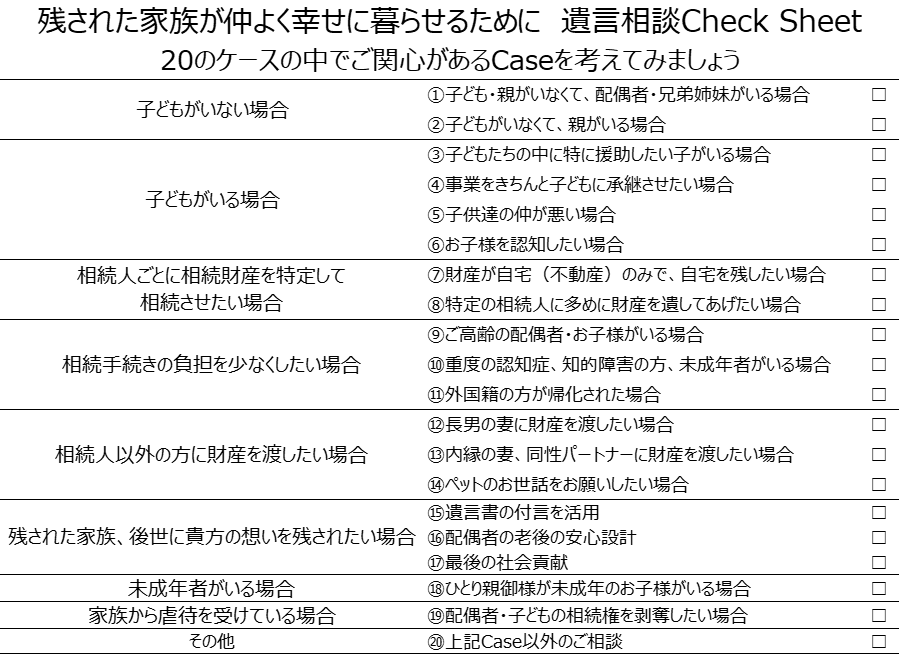

子どもがいない場合

子ども・親がいなくて、配偶者・兄弟姉妹がいる場合

貴方の財産の4分の3(法定相続分)は配偶者の方が相続します。財産の4分の1(法定相続分)は兄弟姉妹が相続します。兄弟姉妹に財産を相続させずに配偶者の方に全財産を相続させたい場合には「全財産を配偶者に相続させる」という遺言書が必要です。兄弟姉妹には遺留分侵害額請求権(※1)がないため、遺言書を作成することで全財産を配偶者の方に残すことができます。

(※1)遺留分侵害額請求権とは:遺留分とは、民法に定められた相続財産の内、最低減保障される財産です。ただし、兄弟姉妹には遺留分がありません。兄弟姉妹に財産を残さない遺言書がありますと、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求をすることができません。

遺言書を残すことで、貴方様の配偶者と兄弟姉妹との間の遺産分割協議(※2)が不要になります。反対に遺言書がありませんと、兄弟姉妹は法定相続人ですので、貴方の配偶者と兄弟姉妹の間で遺産分割協議をしなければなりません。遺産分割協議はお互いの利益が衝突して揉めることが多いです。法定相続分通りに兄弟姉妹が相続することになりますと、例えば、相続財産が1億円の場合、2,500万円を兄弟姉妹が相続することになります。兄弟姉妹に何も財産を分けないと遺産分割協議書に同意してもらえず、配偶者の方は相続財産の手続きを進めることができません。

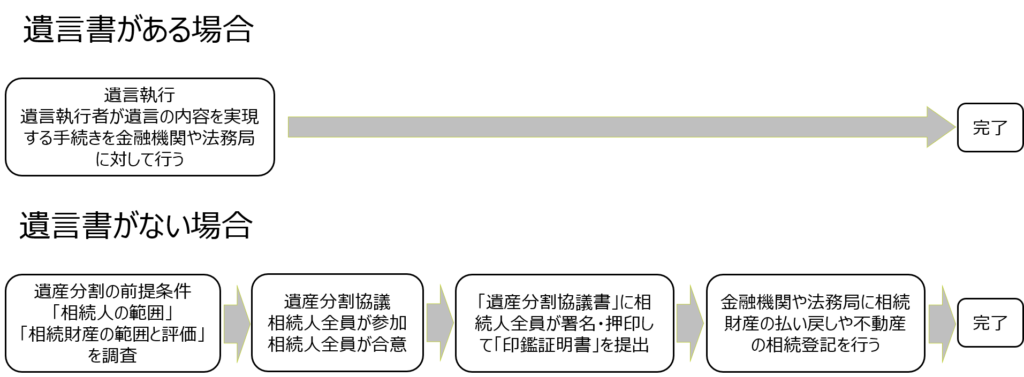

(※2)遺産分割協議とは:遺産分割の手続きとしては、①遺言による指定分割がなければ、②相続人の協議による分割に移ります。これを遺産分割協議といいます。遺産分割協議の中で、相続人同士の主張に折り合いがつかなければ、③家庭裁判所の調停による分割に移ります。尚、②遺産分割協議、③家庭裁判所の調停には行政書士は関与できません。

子どもがいなくて、親がいる場合

貴方の財産の3分の2(法定相続分)は配偶者の方が相続します。財産の3分の1(法定相続分)を親が相続します。配偶者の方に法定相続分を超える財産を確実に残したい場合は遺言書が必要です。遺言書は親の遺留分(6分の1)に留意した内容にします。

子供がいる場合

子どもたちの中に特に援助したい子がいる場合

子ども(先妻の子、後妻の子、養子、非嫡出子)の法定相続分は平等です。遺留分に留意しながら遺言書を残すことで障がい児(特性のある子)、病弱な子、独身の子等に手厚く相続させる配慮ができます。

事業をきちんと子どもに承継させたい場合

個人で事業を経営し、または、農業をしている場合は、これらの跡を継ぐ子に経営資源となる財産を相続させる必要がありますので、遺言書の作成をお勧めします。

子どもたちの仲が悪い場合

子どもたち(先妻の子、後妻の子、養子、非嫡出子)の仲が悪いまま相続が始まりますと遺産分割協議(※2「①子ども・親がいなくて、配偶者・兄弟姉妹がいる場合」参照)で揉めてしまいます。特に先妻の子と後妻の子、非嫡出子がいる場合は遺言書を残すことで、予め相続財産の分け方を決めておかれた方が良いです。

お子様を認知したい場合

今お子様を認知するとご自身の家庭が崩壊してしまうことを恐れておられる方は、遺言で認知することができます。

相続人ごとに相続財産を特定して相続させたい場合

財産が自宅(不動産)のみで、自宅を残したい場合

例えば、遺言者は自宅を長男に相続させて、長男に自宅を相続する負担として、長男が妹に代償金を支払う遺言を残します。

特定の相続人に多く財産を遺してあげたい場合

甲土地と建物は妻、乙土地は長男、丙預貯金は長女に相続させるなどです。このように遺言で相続財産を特定しておきますと、遺産分割協議において相続人間で揉めることがありません。

相続手続きの負担を少なくしたい場合

ご高齢の配偶者・お子様がいる場合

100歳以上の方は現在、92,139人(2023年)です。今後も長生きされる方が増えていきます。遺言書があれば相続手続きは非常に楽になりますので、ご高齢の配偶者・お子様の相続手続の負担を少なくできます。

相続人に重度の認知症、知的障害の方がおられる場合

重度の認知症、知的障害で意思能力が認められない方は、相続が発生すると、家庭裁判所に成年後見人を申請する必要があります。

また、未成年者には家庭裁判所に特別代理人を請求しなければなりません。

遺言書があれば家庭裁判所の手続きを省略して、相続を円滑に進めることができます。

外国籍の方が帰化された場合

外国に財産をお持ちの方は、公正証書遺言の作成をお勧めします。

公正証書遺言がありますと外国の財産の相続が円滑に進みます。

相続人以外の方に財産を渡したい場合

長男の妻に財産を渡したい場合

長男の妻が長男の父を長年献身的に介護し続けても、長男の妻は長男の父の財産を相続することができません。父が長男の妻に財産を分けたい場合、他の相続人の遺留分に留意しながら、長男の妻に遺贈するという遺言を残すことで長男の妻に財産を渡すことができます。

長男の妻が長男の父を長年献身的に介護し続けることで、長男の妻は民法1050条の特別寄与料を請求できますが、その金額は多くありません。

民法第1050条

被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(特別寄与者)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を請求することができます

内縁の妻、同性パートナーに財産を渡したい場合

内縁の妻、同性パートナーは法律上の配偶者ではないので相続権がありません。

例えば、子供がおらず兄弟姉妹がいる場合、遺言を残さないで亡くなりますと財産は兄弟姉妹が相続します。

一方、内縁の妻、同性パートナーに全財産を包括して遺贈すると遺言すれば、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求権(※1「①子ども・親がいなくて、配偶者・兄弟姉妹がいる場合」参照)がないため、内縁の妻、同性パートナーに全財産を残せます。

ペットのお世話をお願いしたい場合

家族同様のペットですが、「遺言者は、その有する財産を愛犬〇〇に包括して遺贈する。」という遺言をしても無効になります。亡くなられた後に愛するペットが幸せに暮らせるようにするためには、信頼のおける人に、財産を遺贈、又は相続させて、その負担としてご自身の愛犬を介護扶養しなければならないという義務を負わせる負担付の遺言を残す方法があります。

6 残された家族、後世に貴方の想いを残されたい場合

遺言書の付言を活用

付言は遺言書の中で最も大切で、重要な貴方の心の表現です。

付言は、貴方が何を大切に生きてきたか、何を守って欲しいか、貴方の生き様を残された家族に伝えることができる最後のメッセージです。

貴方の想いを遺言に残しては如何でしょうか。

配偶者の老後の安心設計

【負担付相続】

年老いた配偶者がお一人でも安全に生活できるように、負担付相続を遺言書に書かれた方が良い場合があります。

例えば、「遺言者の一切の財産を相続させることの負担として、遺言者の妻が死亡するまで同人を扶養・介護しなければならない。」と記載します。

【貴方と配偶者の老後の安心設計のための遺言信託公正証書】

残された配偶者の方の老後が心配という場合に、例えば、信頼のおける長女を受託者として、貴方と配偶者の生涯の面倒をみてもらい、貴方と配偶者が亡くなられた場合は、残存財産受益者の長女に信託財産を帰属させることとした遺言信託が考えられます。

最後の社会貢献

遺言で、お世話になった方に遺贈する方法も考えられます。

或いは、ご自身の財産を社会に役立てたい、ご自身の想いを次世代に残したい方は公益的な活動をする団体に遺贈寄付することが考えられます。

一般の遺贈は自分の相続財産を第三者に分け与えることですが、遺贈寄付は公益的な活動をする団体へ相続財産を譲与することにより、その団体の活動を支え、社会的課題の解決や社会貢献につながります。遺贈は相続税がかかりますが、遺贈寄付には相続税がかかりません。

未成年者がいる場合:ひとり親御様に未成年のお子様がいる場合

未成年者に対して親権を持っている方がお一人様の場合、遺言で未成年後見人を指定できます(民法839条1項)。お子様が未成年のうちに夫婦のどちらかがお亡くなりになって、判断能力を失って親権をきちんと行使できなくなりますと、親御様お一人で親権を行使することになります。遺言で未成年後見人を指定しておきますと、万が一、ご自身がお亡くなりになられても、未成年後見人の方に大事なお子様を見守って頂けます。

一方、未成年後見人を指定する遺言がありませんと、万が一、ご自身がお亡くなりになられると未成年の子の親族から家庭裁判所に申し立てることにより、未成年後見人が選任されます。ご希望の未成年後見人が選ばれないかもしれませんし、選任までに時間を要してしまい、お子様が不利益を被る可能性があります。

家族から虐待を受けている場合:配偶者・子どもの相続権を剥奪したい場合

配偶者・子どもの相続権を剥奪することを「廃除」と言います。

配偶者・子供から虐待されたり、重大な侮辱をされたり、配偶者・子どもに著しい非行があった場合、遺言で配偶者・子供を廃除する意思を表示することができます

その場合は遺言執行者による家庭裁判所への請求が必要です。また、廃除が認められる条件として、客観的な虐待等の証拠が必要です。

尚、行政書士は、このケースの遺言書作成を承ることはできず、弁護士に相談願います。

その他

相続人の数が多い、再婚している、独身で身寄りがない、行方不明の相続人がいる場合は、遺言書の作成をおススメします。

言動が最近おかしくなってきて、認知症になりかけているかもしれない場合や、認知症になるのが心配の方は、遺言書とともに「任意後見契約」を作って、認知症対策をされた方がよい可能性が高いです。認知症はあっという間に進んでしまう場合もあります。

不動産管理を子供に任せて、その利益をご自身、或いは、配偶者に与えたい場合は、遺言書とともに「家族信託」を利用する方法が考えられます。

最後に

残された家族が仲よく幸せに暮らせるために

そして 貴方の想いを後世に残すために

遺言書の作成をお勧めします。

遺言者の中には遺言をすると、その遺言と矛盾する財産処分はできなくなると思い込んでいる方もいらっしゃいますが、遺言者の方がご自身の財産をどのように使用、処分するかは自由です。遺言書の内容に縛られることはありません。例えば、「長男に土地・建物を相続させる」と遺言書に記載しても、土地・建物を売却することは可能です。この場合、「長男に土地・建物を相続させる」という遺言が撤回されて、遺言執行ができなくなるだけです。遺言書を作成されることのデメリットは一切ありませんので、ご安心願います。

参考文献

・遺言等公正証書 作成の知識と文例(麻生興太郎著、日本法令、令和5年5月10日)

・行政書士のための相続実務マニュアル(初見 孝著、三省堂書店/創英社、令和4年9月30日)

・「終活」ってこんなに大切なんです!(中村圭一著、ごま書房新社、2023年12月8日)